扬子大坝使濒临灭绝的鲟鱼的未来受到质疑

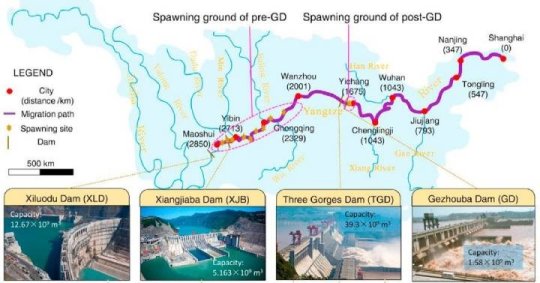

在1981年长江拦河之前,中华鲟每年夏天都会一个接一个地自由地游进河口,一直禁食,一直禁食。他们在接下来的秋天在上部产卵场繁殖,然后迅速返回大海。现在,11月1日在当前生物学报道的研究人员提供了对大坝对极度濒危鱼类造成的威胁的新见解。

“我们已经建立了一个新的理论框架,用于研究水坝与鱼类之间的关系,并揭示水坝影响溯河鱼类的定量机制,”中国水利水电科学研究院的黄振利说。“我们发现,有效繁殖和环境容量的丧失是导致长江中鲟成虫丰度持续下降的两个关键因素。”研究人员指出,研究结果可能不是长江独有的。世界上大多数的河流都被拦截了。长期以来,这些水坝一直被认为是对世界各地洄游鱼类的严重威胁。但是,科学家还没有记录水坝影响鱼类的所有方式。

为了探索这项新研究,黄和研究的合着者王海海将实地观察与历史数据的理论分析相结合。他们想要了解已经变得清晰的事情:为什么近年来中华鲟的产卵活动变得越来越难以观察。研究表明,自1981年以来,葛洲坝已将中华鲟迁徙距离缩短了1,175公里。结果,鱼在一个月(37天)之后达到生殖成熟。这是因为鱼类在迁移过程中游向上游的水流是影响性成熟的重要因素。

延迟成熟反过来又减少了有效种群规模,因为繁殖个体较少。新产卵场的环境容量也减少了,可能减少了近四分之一。在过去10年中建造后来的水坝也导致水温升高,这已知会阻止产卵。总体而言,研究人员报告说,梯级水坝导致长江和大海的成年鲟鱼数量从1981年以前的32,000多人减少到2010年的6,000人,2015年约为2,500人。按照这个速度,他们预测,中国鲟鱼的自然种群将会在接下来的十年中濒临灭绝。

研究人员写道:“对野生中华鲟的保护需要立即采取有效措施。”“中国在没有维持繁殖活动的情况下进行人工补充库存是不充分和不可持续的。”尽管中国鲟鱼的前景不佳,研究人员仍然希望他们的研究结果将导致有针对性的措施,以便将濒危鱼类的野生种群维持在适当的水平。他们说在繁殖季节将水温降至18°C-20°C的适宜范围无疑是首要任务。他们现在正在进行一项后续研究,探讨水坝对年轻鲟鸟更复杂迁徙的影响。

该研究得到了国家自然科学基金的支持。

免责声明:本文由用户上传,与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 如有侵权请联系删除!

-

6月25-28日,由中国进出境生物安全研究会、中国国际旅行卫生保健协会主办,中国青年创业就业基金会支持,中国出入...浏览全文>>

-

胃肠镜检查,听起来可能有些令人不安,但实际上,它可能是生活中的救命稻草。对于一些人来说,定期进行胃肠镜...浏览全文>>

-

6月16日-20日,2025年优秀博士后研究人员(绍兴)研学活动顺利举行。本次活动汇聚了来自全国各地的百余名博士后,...浏览全文>>

-

近日,天津松果生物医疗科技有限公司自主研发的牛跟腱来源去端肽I型胶原蛋白原材料成功通过国家药品监督管理局...浏览全文>>

-

在数字化产业转型的浪潮奔涌之际,病理学正经历着前所未有的革新机遇。奥伟登(Evident)凭借百年光学技术积淀,以...浏览全文>>

-

6月6-8日,CHINAGUT 2025中国肠道大会在宁波国际会议中心隆重举办。大会由南京医科大学第二附属医院、国家消化...浏览全文>>

-

在第28届北京国际口腔展这一行业风向标级盛会上,北京易岭生物科技有限公司(下面简称易岭生物)凭借重磅新品发...浏览全文>>

-

2025款上汽大众ID 4 X在安徽阜阳地区的售价会根据配置和选装包有所不同。基础版车型的厂商指导价大约在20万...浏览全文>>

-

岚图FREE,作为一款集豪华与智能于一体的新能源SUV,正以全新的姿态迎接每一位渴望高品质出行的用户。现在,岚...浏览全文>>

-

安徽阜阳的大众ARTEON 2022新款现已到店,最低售价从34 80万元起,无疑是近期购车的最佳时机。这款车型以其...浏览全文>>